人只有在能夠表達自己與生俱來的潛能時才能做自己,但當他的目標是擁有最多的東西時,這種情況幾乎不會發生,如果他只努力獲得財產,他最終會成為另一個對象。另一方面,為了“成為”,他必須致力於一項真正的活動,而這種活動正是讓他充分發展自己的能力的活動。

存在的取向

讓我們注意他所稱的存在取向的定義:“存在方式的先決條件是獨立、自由和批判理性的存在。它的基本特徵是積極主動,不是外在活動、忙碌的意義上,而是內在活動,生產性地利用我們的能力、才能和所有人所擁有的豐富天賦(儘管程度不同)。這意味著更新、成長、流動、愛、超越孤立自我的牢籠、積極感興趣、給予。」

弗洛姆告訴我們,只有放棄擁有的方式,即我們緊緊抓住自己的財產和自我,才能出現存在的方式。要成為,就必須避免自私和以自我為中心,但對許多人來說,這很困難,放棄擁有的取向會讓他們感到痛苦,卻沒有意識到,通過停止依賴財產,他們可以開始充分利用自己的力量並自己行走。(1)

在現代社會中擁有

在現代社會的漩渦中,個人往往會感到更加孤立和孤獨,這迫使他們尋找姑息療法來克服這種不安全感,通常使用的方法之一是積累越來越多的財產,這樣這些物品就成為他們自己存在的延伸。當這些獲得丟失時,就好像這個人失去了自我的一部分,感覺自己是一個不完整的個體。

其他補充財產的因素是聲望和權力,在姑息治療的功能上幾乎與前者一樣重要。即使對於那些購買力較低的人來說,家庭也可以成為聲望的源泉,在其中,男人可以幻想自己有權勢的錯覺,有時,民族自豪感在認為自己是一個有聲望的人時可以發揮重要作用。(2)

當然,為了存在,人需要擁有某些東西,但他可以擁有純粹的功能性,就像智人存在的前 40,000 年的情況一樣。這就是弗洛姆提出的區別:「功能屬性是人的真實和存在需求;而制度財產則滿足病態需求,受某些社會經濟環境的制約。

人需要一個家、食物、工具、衣服等。這些是他們生物生存的基本問題,但還有其他東西使他們的精神世界比他們也更必要,例如裝飾品、裝飾品、藝術品;這些通常是專有的,但也可以被視為功能性的。

隨著文明的發展,事物的功能特性下降,這就是你如何擁有各種西裝、避免工作的機器、電視、收音機、書籍、網球拍等。所有這些財產都不應該與原始文化中的那些功能性財產不同,但當它們不再是生活的手段,而成為被動消費的手段或地位的要素時,它們就會發生變化。(3)

功能屬性

弗洛姆認為,傳統的財產分為公共財產和私人財產是不夠的,並且容易出錯。他認為,應該更加關注該財產是否具有功能性,因此不具有剝削性,或者它是否構成剝削人類的來源。

財產,無論是屬於國家還是工廠工人,都可能助長官僚機構的出現,嚴重限制其他工人的可能性。馬克思或其他社會主義者不認為純粹的功能性財產是應該社會化的私有財產。

在解釋他所謂的功能性財產時,他指出,很明顯,任何人都不應該擁有超過他可以合理使用的東西。擁有和使用之間的這種相關性會產生幾個後果,我詳細介紹了這一點。

原則上,只擁有可以使用的東西決定了我們保持活躍。當我擁有的東西的數量僅限於我能使用它們時,貪婪就很難產生。嫉妒也很少出現,因為只要我一直忙於使用我所擁有的東西,我就很難致力於控制我同胞的財產。最後,我不會害怕失去我所擁有的東西,因為功能屬性可以快速更換。(4)

弗洛姆絕不支持消除私有財產,但他確實關切地看到了私有財產在那些物質財富比人類福祉更重要的社會中可能發揮的邪惡作用。

雖然在我們的文化中,最高目標是擁有,但甚至似乎有人認為,人類的本質是擁有,而一無所有的人不是任何人。馬克思努力表明,奢侈是一種缺陷,幾乎與貧窮本身一樣負面,因此目標應該設定為多,而不是面對貪得無厭的追求。(5)

存在與擁有之間的區別

存在和擁有之間的區別是對應於一個主要對人感興趣的社會,另一個對應於事物至上的社會。 擁有的取向是西方工業社會的特徵,在西方工業社會中,對利潤、名譽和權力的渴望已成為生活的主要問題。

甚至語言也成為現有疏離的標誌,其中擁有是核心關注點,所以“我們有問題”、“我們有失眠”、“我們有幸福的婚姻”,一切都可以變成一種財產。(6)

弗洛姆認為這兩種存在方式,即存在方式和擁有方式,作為生命和我們同胞之前的地位。他還將形成兩種性格結構歸類為兩種性格結構,這些性格結構在一個方向或另一個方向上的優勢決定了人類的思想、感受和行為。

從這個意義上說,他舉例說明了根據我們一直在分析的這兩個方向來處理生活不同方面的方式。在學習中,擁有的方式表現在學生上課、做筆記並從這些筆記中學習,甚至背誦,其中心目標是通過科目,這樣所接受的內容就不會被豐富或擴展。在存在方式上,學生不是以茫然的頭腦、被動的態度上課,而是思考了將要解決的問題和問題,處理了這個主題,並對他們以積極的方式做出反應感興趣。(7)

以人們的方式,他們將自己投入到對話中,保持一種具有感染力的活力,參與者互相幫助以超越自我中心主義,這樣對話就不再是商品的交換,無論是信息、知識還是地位;成為一種對話,誰對並不重要。(8)

在擁有的模式中,知識被佔有,在存在的模式中,認識是富有成效的思考過程的一種手段。知道意味著認識到,許多被認為是真實的東西是社會世界影響產生的幻覺,因此知識始於對虛假幻覺的破壞。(9)

存在和擁有以及宗教信仰

在擁有的模式中,信仰在於擁有一個沒有理性證據的答案。它使個人鬆了口氣,阻止他獨立思考和做出決定,這種信仰給了他確定性。這樣,信仰就成為那些想要感到安全的人,對於那些想要從生活中得到答案但又不敢為自己尋求答案的人的支持。

在存在方式中,信仰不在於相信某些想法,而在於內在的取向,一種態度。對自己、對他人、對人性、對我們成為完全人的能力的信心也意味著確定性,但基於每個人的經驗,而不是服從強加某種信念的權威。(10)

下面我們將看到這位德國思想家將這種基於存在的存在與一些宗教信仰之間的聯繫,這些信仰也斷然譴責了人類的過度野心。

舊約的主題之一是「離開你所擁有的,擺脫束縛,做你自己」。馬克思讓聖經中已經有的東西出名,“各人各取所需”,毫無疑問,每個人都有食物權,上帝的兒女不必做任何事情就能得到餵養。誡命譴責囤積和貪婪,以色列人被命令不要為第二天存錢。(11)

弗洛姆告訴我們,安息日是聖經和猶太教中最重要的概念之一,它不是為了休息本身,而是為了休息,意義上是人類之間以及人類與自然之間完全和諧的意義上的休息。什麼都不能被破壞,什麼都不能被建造,這是人類與世界鬥爭的休戰日,在安息日,我們過著好像一無所有一樣的生活,除了存在的目標之外沒有其他目標,即表達我們的基本力量:吃飯、學習、祈禱、唱歌、做愛。

安息日是一個充滿歡樂的日子,個人完全做自己,塔木德稱之為對彌賽亞時間的期待,一個金錢、財產和悲傷沒有立足之地的日子。現代的星期天,是充滿消費和逃避自我的日子。安息日是對未來時期的願景,在這個時期,財產將扮演次要角色,恐懼和戰爭將不存在,但表達我們的基本力量將成為生活的目標。

新約在抗議擁有結構的存在方面更加激進。第一批基督徒很窮,被社會鄙視,他們斷然譴責財富和權力,為此他們受到無情的迫害,基督教是相信人類團結的奴隸的叛亂。

在福音書中,明確的信息是,人們必須將自己從貪婪和佔有慾望中解放出來,這意味著他們必須脫離擁有的結構,所有道德規範都植根於存在的結構,即團結。愛我們的敵人的誡命強調對其他人的興趣,並呼籲放棄自私和積累財富。(12)

大多數早期教會思想家譴責奢侈和貪婪,並堅決蔑視財富。與基督教共產主義教派作鬥爭的聖托馬斯·阿奎那認為,只有為了所有人的福祉,私有財產才是合理的。擁有方式的本質是隨著私有財產的出現而誕生的,在這個概念中,唯一真正重要的事情是獲得財產並保持無限的權利,以永遠保留所獲得的東西。佛教毫不懷疑地稱之為貪婪,基督教和猶太教稱之為野心。貪婪和野心將世界和萬物變成了死的東西,變成了受制於他人力量的東西。(13)

肛門角色 – 弗洛伊德

根據弗洛伊德的發現,人類在經歷了僅僅接受和被動的嬰兒階段,在成年之前會經歷肛門階段,但有些人的肛門性格繼續占主導地位,他們是那些精力仍然集中在擁有、儲蓄和積累物質上的人。這種性格在貪婪中占主導地位,通常也伴隨著秩序、守時和固執等特徵。在發展肛門性格的概念時,弗洛伊德對十九世紀的資產階級社會進行了尖銳的批評,試圖證明該性格的主要特徵與人性本身的特徵相吻合。 (14)

如果我就是我所擁有的,如果我可以失去它,那麼值得問問自己,我是誰?這就是為什麼我們生活在永久的恐懼中:我們害怕小偷、革命、經濟變化、疾病、死亡、自由、未知等等。這種情況導致了一種持續的擔憂狀態,我們變得不信任。在存在的方式上,沒有餘地害怕失去我們所擁有的東西,如果我是我,沒有人可以威脅到我的安全或我的身份。 (15)

在擁有的方式上,人與人之間的關係是競爭、對立和恐懼的。貪婪是這種取向的自然產物,貪婪很少得到滿足。這也可以適用於國家,只要它們由大多數人口組成,其主要動機是佔有,戰爭和征服就很難避免。

只有在存在的取向占主導地位時,才能實現和平,在鼓勵利益的同時可以保持和平的想法只不過是一種幻覺。同樣的意義可以擴展到階級之間、剝削者和被剝削者之間的戰爭,這在貪婪盛行的社會中一直存在。(16)

《從不得不到存在》一書

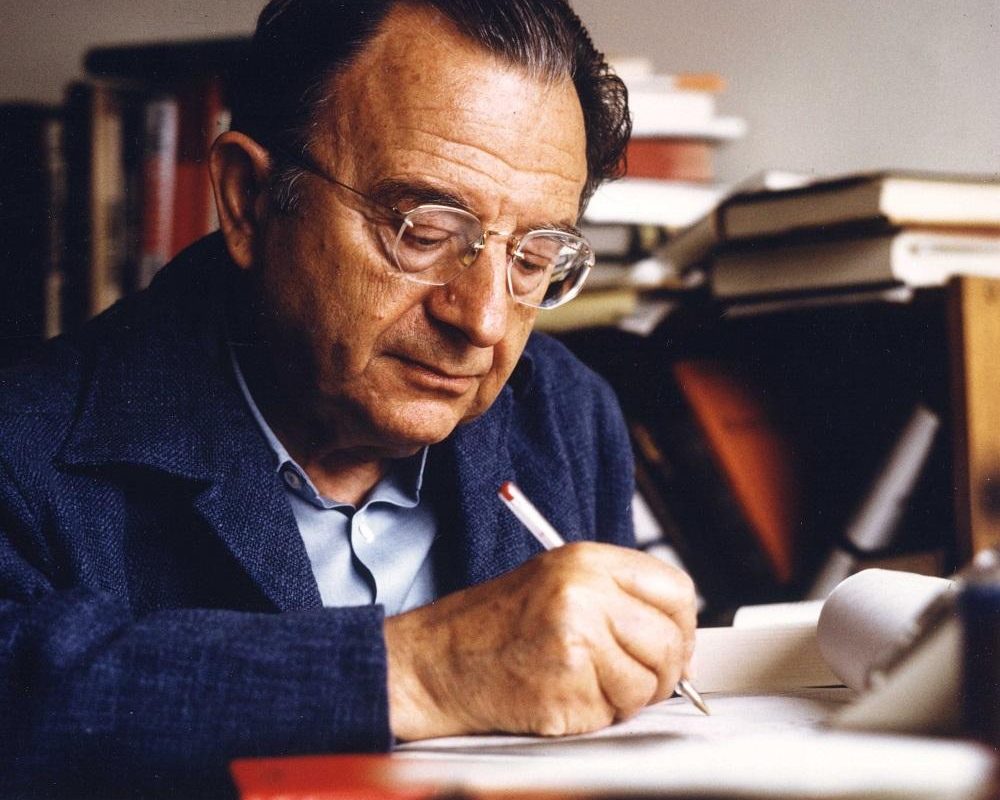

我們在這一章中所說的大部分內容都是從弗洛姆在 1974 年至 1976 年間寫的最後一本書《擁有還是存在?》一書中摘錄的,雷納·芬克指出,許多評論家認為這是天真和理想主義的,芬克以他寫這本書的高齡來證明這一點是合理的。許多人還錯誤地解釋說弗洛姆宣揚了一種近乎禁慾主義的生活,而他絕沒有這樣做,存在的取向不能被理解為一種不該擁有的取向,它必須被解釋為對現代社會的無情批評。

我們不同意這些問題,因為我們相信在這部作品中,他與他一生所捍衛的理想是一致的,並且其中許多想法對於一個利潤和貪婪已成為指導許多人生活的旗幟的社會非常有用。

芬克解釋說,這本書的許多章節都被弗洛姆本人排除在外,在他去世後,它們被歸類為一部名為“從必須到存在”的作品。其中一章被排除在外,被稱為“存在的步驟”,在雷納·芬克看來,弗洛姆不想出版它們,因為它被誤解了,得出的結論是每個人都應該尋求個人的救贖,如果你讀這本書,你會看到許多與今天所謂的“自助”的接觸點,從某種意義上說,給出了一系列應用於日常生活的建議。由於弗洛姆將人理解為社會化的存在,他選擇刪除這些章節,而更願意揭露那些涉及社會方面的章節。(17)

對於上一段所說的內容,我們只會提到《從不得不到存在》一書中一些非常具體的方面,在我們看來,這些方面是超越性的,可以完成弗洛米亞意識形態的樣本。

弗洛姆認為,存在取向最重要的準備工作包括一切能讓一個人獲得批判性思考能力的東西,為此有必要不受強大媒體的影響,正如他精彩地表達的那樣:“……由於我們在報紙上讀到的幾乎所有內容都是偽造的解釋,以現實的表象提供給我們,因此最好的事情,當然是任何類型的,都是從徹底的懷疑開始,假設我們將要知道的幾乎所有事情都是謊言或謊言。(18)

如果任何人不經常被洗腦或被剝奪批判性思考的能力,他就很難理解自己。它們讓我們思考和感受一些事情,如果不是因為服從主流思想的完美方法,這些事情絕不會對我們產生任何影響。除非我們能看到欺騙背後隱藏著什麼,否則我們將無法認識自己。

現代工業社會以自私的原則為指導,對擁有和消費的痴迷,對愛和捍衛生命的信念已經被遺忘了。除非你能夠分析你所生活的社會的這些無意識方面,否則很難知道你是誰,因為你將無法知道哪一部分是真正的我們的,哪一部分不是。(19)

我們接受的指導很少引導我們發展活躍的想像力,通常包括接受他人獲得的知識和背誦某些信息。普通人很少考慮自己,只記得在學校或媒體上呈現給他的那些數據,不包括他自己的觀察。

今天的人也不插手和思考哲學、政治或宗教問題,他更願意接受建制派知識分子提出的一些刻板印象,在極少數情況下,意見是他自己推理的結果,他選擇最適合他性格和社會階層的想法。(20)

要克服作為擁有方式產物的自私,必須改變習俗,從不再執著於社會地位開始,需要從各個方面改變常規行為,對人類、自然、藝術、社會政治事件感興趣,即特別關注外界發生的事情,而不是封閉自己。(21)

本文僅供參考,我們無權做出診斷或推薦治療方法。我們邀請您去找心理學家來治療您的具體情況。