建築師建造的建築物將由人類居住,因此需要了解人類的所有空間需求,以便這些空間是完整的。

通過執行這一行動,建築師不僅僅是建造牆壁、屋頂、門窗,還建造了一個人、一個家庭、一個社會將居住的地方。這些不僅由牆壁的磚塊構成,而且由人類和社會的慾望、經驗、慾望以及所有文化表現形式構成。尋找生存空間對每個生物來說都是自然而然的事實,但對人類來說,空間有不同的特徵,它不僅是大自然本身提供的,也是意義重大的東西。有人居住的空間不僅自然存在,而且從人類的思想中存在。宜居空間獲得現實,就像人類在地理上生活和展開一樣,圍繞著大自然為它提供的東西,並通過賦予它新的內容來改變它。

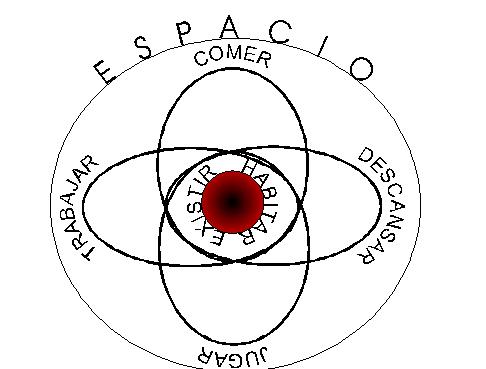

在 這篇文章中,我們將討論人的空間需求。

關於空間需求的想法

這種宜居空間的創造發生在人類在自然之間移動以尋找滿足他需求的人並確定他所經過的地方的特徵的程度;將該信息保存在其內存中,並為每個站點分配解釋。正是從網站所擁有的意義和內容來看,不僅界定了個人本身的身份,而且界定了空間的身份。

讓我們進一步解釋這些想法。

在談論空間時,會出現這種想法的不同概念化,例如,卡西勒指出了有機空間之間的差異,有機空間是由每個生物的生物需求決定的,而抽象空間是由人類反思發展的,抽象空間從自然界中提取其品質來形成想法。

在這個空間中,指出了一個實踐層面,即識別直接地點、日常生活的層面。他還認為感知空間是高等動物的特徵,源自敏感、光學、觸覺、聽覺和運動體驗,所有這些刺激結合在一起,形成感知空間的圖像。

卡西勒提出了另一個類別,即符號空間,它是記憶的結果,是通過語言發展起來的,這種條件有利於空間的接受,並且是從社會中不同的空間經驗中孕育出來的。

在考慮這些反思時,卡西勒指出,人需要發展空間感:人類的存在只是與空間相關的存在。存在就是空間()。

空間性是人類存在的基本定義,這一想法在費德里希·博爾諾 (Fiedrich Bollnow) 題為“人與空間”的文字中得到了充分的解釋。在這裡,作者解釋說,不要將空間體驗作為心靈體驗與體驗混為一談是方便的。生活空間的表達的優點是表明它不是心靈的東西,不是瞬間體驗的結果,而是空間本身的結果,是通過生活在其中並與它一起生活而獲得的圖像,是空間作為人類生活手段的一種手段。

人類的存在只是與空間相關的樣子。存在就是空間,博爾諾明確指出。

反思

在對空間進行這些反思時,他指出,對這種空間條件的提及並不意味著人以及他的整個身體都填滿了某個區域,他佔據了一個體積(),此外,它表明人在他的生活中總是且必然地被圍繞著他的空間所限制。

「空間並沒有被簡化為我們固定的簡單幾何關係,就好像我們僅限於好奇的旁觀者或科學家的簡單角色一樣,我們是在太空之外。我們在空間中生活和行動,我們的個人生活和人類的集體生活都在其中發展」()

「生命在空間中延伸,沒有正確意義上的幾何延伸()。為了生活,我們需要延伸和視角。對於生命的展開,空間與時間一樣重要」

這些反思指出了空間在人類中的重要性,並觀察到兩者是不可分割的。只有在存在空間可能性的範圍內,人才會存在,也就是說,只有在人類能夠在他周圍部署滿足他的需求所必需的行動的範圍內,他才能這樣存在。因此,空間成為人類活動的一般形式。

作為空間的創造者和解構者,人必然不僅是空間的起源,而且是空間的永久中心。但博爾諾指出,這不應該被想像成人隨身攜帶他的空間來簡化,就像蝸牛攜帶他的房子一樣,但當說人在沒有仔細思考的情況下「在」他的空間中移動時,這是完全有道理的,因此空間是相對於人固定的東西,人類運動在其中發生的東西。

因此,人類生活的空間性和人的經驗空間在嚴格的關聯中相對應。

從一般的人類空間來看,從物體從自身與人之間建立的關係中獲得的品質來看,我們必須區分建築空間,第一個代表我們所處環境的整體,它是自然空間與可以感知的事物有限制。而建築空間則代表著建築物的建造,空間的形成,但不再是自然的,而是人為的。由人類的創造力下的需求創造出來。

將人概念融入空間的重要性對於建築來說至關重要,因為正是通過塑造空間的特殊方式,才能識別人類的不同時代。維拉格蘭自 1939 年以來對上述解釋如下:

“從整體方面考慮的人的整體方面,整體地構成人,一直是建築的目標:這種整體主義構成了建築的晴雨表:當一個時代在其作品中殘害人,忽略他的任何方面時,要么只賦予他想法,要么只給予他有機物,自然反應就會湧現出來: 與德國的希臘傳統主義和法國的奧吉瓦爾相反,本世紀初短暫的「新藝術運動」出現了,這是當代運動的前奏,幸運的是,當代運動的意識形態根源深植於人類的歷史發展中。

人為自己建立了發展所有活動的永久舞台,因此人是自己工作的中心和衡量標準:建築”()

產生需求的情況

在指出了空間的重要性之後,有必要以更精確的方式繼續解釋空間需求。首先解釋它們的內容,應該注意的是,它們源於日常生活中一起吃飯、睡覺、穿衣和生活。所有這些活動都滿足基於生物學和社會心理需求的需求。無法實現的需求,如果沒有人擁有空間,就無法找到解決方案,這並不意味著空間對所有人來說都是一樣的。相反,空間需求源於對地方的搜索,人類將其轉化為指定給目的和具有特定品質的地方。特異性將源自每個人生活在社會中的社會心理動態。

例如,我們都需要吃飯,但我們並不都以相同的方式吃飯或以相同的方式睡覺。看看最親密的友誼就足以發現我們的空間存在差異,這是不同生活方式的結果。不是每個人都喜歡吃飯和抽煙,也不是每個人都喜歡在音樂的陪伴下睡覺。有多少人可以不帶枕頭睡覺?或者有多少人需要特殊的床上用品來使他們的臥室美麗舒適?這些偏好中的每一個都將不可挽回地反映在空間中。

正是這些受社會、經濟、意識形態、技術和生物背景影響的社會心理環境,將決定空間需求的表現,並通過時間和地理的差異為環境提供內容。

物理空間與空間需求概念的關係

在尋求滿足需求的過程中,人類面對社會環境、自然環境甚至他自己的個人動態的動態,作為將他導向某種環境、空間的力量,因此人類的需求不會始終以相同的方式找到解決方案。 相反,這種動態使我們能夠找到無限多樣的存在可能性,然而,它們的共同點是它們是表達人類需求的不同方式。

這就是人類的財富。在他無限的解釋和主張能力中,他尋求一種生存方式,以不同的方式適應環境,提出原則上是獨特的、個性化的解決方案,但當他的群體成員分享和接受時,他就形成了一種文化,一種語言,他們用它來確保所有人的生存。語言不僅由聲音或圖形符號組成,它所處的空間也完整地表達了一種信息。

這樣,在觀察考古文物這種文化表現時,不僅觀察到它們所擁有的審美品質,還觀察到技術的發展、解釋世界的方式、主導環境的價值觀,總之,一個民族的生活方式。當然,這些品質並不是來自物體的物質、直接方面,它是更內在的東西,是人類與物體本身相互作用的結果。

這些情況由 Arch 解釋。Vargas (1991) 的判決如下:

「如果我們考慮到黑格爾已經確立的內容,並附上馬克思的重申,我們就不難理解,實際上,物體是生產關係的『承載者』、『儲存者』、使者或儲存庫……

事實上,建築空間是使用建築材料建造的,乍一看,它們的石頭形狀似乎和它們一樣沒有生命,這導致在許多情況下忽略了它們之間的巨大距離。

這樣,人們就忘記了,與無生命的自然物體不同,在建築作品中,參與實現的社會群體和個人期望看到反映在它們身上或在它們的最終(他們對宜居性的需求)的廣泛而多樣的慾望和願望、期望和幻想,甚至各種奇思妙想,這些願望和願望在它們的最終階段(他們對宜居性的需求)已經成形並以有形的形式出現。

是的,人類產品具有非常不同的性質。促進和修改自然材料的形式和佈置以及它用它們創造的新空間的意圖性,堅持兩者,並使它們採用賦予它們新生命的集體性的精神維度。人類精神得到了體現!它們是物質化的精神,迫使石頭呈現出另一個維度,一個它們最初沒有的社會維度。它們是人性化的石頭,是一個新世界的一部分:人類按照他的形象和樣式生產的。

正是這種精神在建築的整個生產過程中永久存在,這使得它能夠在其每件產品上印上其特定的意義。因此,當作品完成時,它並沒有從作品中消失,而是留在作品中,並用它的矩陣浸漬它們。因此,可以將它們與激發他們實現的特定人類靈性聯繫起來,並且它們是他們的見證。我們籠統地稱人類作品的這種特殊性為“社會維度”。建築的社會維度從根本上源於這一事實,而不僅僅是來自各個群體、部門或個人或多或少直接參與其實現這一事實。

可居住空間的社會生產,以其社會維度表達,將建築,即其產品,變成了黑格爾所說的精神化對象;正如馬克思所認可的那樣。

這樣,人類在作品生產之前的期望就作為它們的原因、作為“計劃”、作為驅動它們實現的動機的束,同時作為它們完成後期望與它們一起實現的目的。據了解,所有這些。包括建築在內,只有通過對使它們成為可能的“計劃”的心理重建才能被理解和重視。(引文結束)

需求的概念

因此,當試圖研究宜居水平或對空間的不同需求時,會觀察到這些取決於他們提出需求的方式。

為了使需求的內容更加明確,我們將在下面列出人類需求的一些特徵,並反思它們的空間意義。

首先:需求一直存在,它們只會隨著時間和空間而變化,它們是每個人和社會的條件、要求或內在需求,源自他們的社會心理和生物遺產。

它們一直存在的事實並不意味著它們一直相同,也不意味著它們今天和昨天一樣。原則上,人類的生物學特徵使我們不僅想到人類的共同需求,而且想到所有生物的共同需求,但就我們是有思想的生物和文化而言,我們可以觀察需求內容如何變化,從而提供了產生新需求的可能性。

其次:需求是推動人類進行某項活動的衝動或動機。這種需求構成了一種內在力量或衝動,產生對需求的滿足、回應或解決方案的追求。

第三:需求不是抽象地發生,而是在特定的條件下發生。他們有物質上的寄託。從需求產生的衝動中達到的方向和目標發生在特定的時間和空間中。

強調這個想法很重要,因為人們通常想要並做某事只是因為他們這樣做。然而,即使一個人沒有完全意識到為什麼,現實也是結構化的,慾望是在圍繞決定時刻的事件鏈中產生的。

因此,例如,奇怪的是,在那些有共同經歷的人中,如何突然出現對事物的相似品味。

當然,這並不是要否認創新的可能性和命題的天才性,這將是進行不同分析的原因,它只是為了強調社會內部發生的事情和個人的共同思維。

第四:在上述思想的順序中,需要指出的是,需求的出現和發展是有組織的,物理、社會、政治和經濟環境的條件決定了需求獲得的形式。這些力量組織行動。個人的行動不是偶然的或混亂的,力量的方向是精確的,它是指向目的的。

五:同樣重要的是要指出,需求的出現和滿足取決於個人和整個社會所處的技術、經濟和環境可能性。

第六:需要強調的一個有趣的事實是,需求伴隨著感覺和情緒,滿足或不滿足它們會產生不同的效果。

第七:需求的一個特殊特徵是並不總是意識到它們,它們表現為個人需要不同的滿足者,只有在極端情況下,當獲得所需的東西的可能性被拒絕時,這些需求才會作為需求出現。

需求沒有公開表現出來的事實並不意味著無法識別它們,重要的是要注意,個人移動的空間特徵以這樣一種方式表達了他們的思維方式,可以尋找他們需求的表現,從而調查某些行為的原因。在這裡,對一個事實進行限定很重要,該現象的結構邏輯並不是來自分析它的人的頭腦,它取決於每個人的個人歷史和社會文化背景,根據研究人員的評估,提出與個人存在表現格格不入的邏輯是非常危險的。

必須根據居民自己的經驗來尋求對空間內容的解釋,即使這對研究人員來說似乎不合邏輯。需求服從其起源的邏輯(有意識或無意識,縱或自由),從這個角度來看,它們必須被理解。

第八:並作為空間管理的基本點。每一種需求都促使我們在空間上移動。

必要性是一個心理事實,但當激勵尋找答案時,空間環境中發生的物理條件就會出現。

在某些情況下,這種活動是顯性的,並在需求中形成,即作為對社會環境的需求,可以從請求甚至主張中表現出來。在其他情況下,滿足需求的活動並不開放,它代表了一種幾乎無意識地進行的行動,以尋求生物心理社會平衡。應該指出的是,無論是表現為需求還是簡單的行動,為空間提供內容的活動都將基於居民所生活的現實的前因,這將使我們能夠理解其在自己的背景下的意義。

第九名:周圍環境為個人提供了以令人滿意的方式進行所需空間活動的可能性,即居住在空間中,這一事實代表了空間的宜居性。

宜居性是一種現實,同時由空間所擁有的條件和人類為了生存而對空間提出的要求或要求決定,因此客觀和主觀結合在一起,為現實的這一維度提供內容。出於同樣的原因,在確定空間的宜居性時,有必要訴諸這兩個維度,即一個地方的物質條件的物理品質以及人們對生活在某個地方的感受、情緒、信念、品味。

關於架構

正是出於這個原因,建築構圖的活動不僅需要了解建築物的建造要素,還需要了解空間需求,管理它們,直到它們能夠為構圖提案提供內容。

這些想法對大多數建築師來說並不陌生,然而,通常,在數學和示意圖邏輯下,他們建議找到一個解釋每個需求的公式。犯了形成刻板印象的錯誤,這些刻板印象在面對經驗時是行不通的。例如,藍色是冷的,紅是熱的信念是通過接受它們作為普遍事實來接受的,或者人們認為隱私的代名詞是孤立。

相反,在深入研究空間需求時,會發現隱藏的維度,即社會群體獨有的空間特徵,並賦予空間品質萬花筒般的可能性。

例如,愛德華·霍爾(Edward Hall)指出了阿拉伯人、法國人和美國人之間感知空間的不同方式,強調了找到普遍定義的不可能。

在接近空間需求的知識以及響應空間需求的空間組成時,建築師必須小心不要陷入對人類的刻板印象的形成,將居住方式簡化為不加區別地適用於所有類型人群的空間清單。通過這種方式,居民有可能因為找不到他們需要的空間,沒有找到滿足他們需求的解決方案,從而產生不滿,除了產生個人不滿外,還會導致對建築作品的懷疑

因此,滿足空間需求的問題在於認識到每個人和每個社會群體都有特定的生活方式,建築師設計的空間必須是對其特徵的回應。

還應該發出警告,因為如果我們設法理解空間需求並找到一個好的方法,所提供的解決方案就不可能是永恆的,空間需求和空間現實本身是動態的,它們會發生變化,因此只有通過識別這種不斷的演變,才有可能保持空間提供的有用感。

建築師在培養識別空間需求所需的「敏感性」時遇到的最大困難是避免形成刻板印象。

不幸的是,指導我們當前社會的誇張經濟意識發展了連續解決方案的原則,導致建築越來越成為一種建築技術,並失去了其佈置、組織和創造空間的功能。

除了已經說過的空間需求特徵之外,還可以再添加三個特徵,其重要性不亞於前面的特徵。

十:需求有層次,根據內部和外部情況,有些需求比其他需求更受重視。

第十一:需要合併。一個行為可以滿足不同的需求。

第十二位,應該指出的是,滿足需求的方式是一種決定,事實上滿足需求會產生衝突,因為它迫使個人在面對滿足需求的各種可能性時決定採取哪條道路,而不僅僅是關於他將選擇的地方或對象, 還有他將回應什麼類型的需求,因為他無法同時做他想做的一切。

最後的反思將導致第十三個非常重要的特徵:個人和社會的運作將取決於基於特定滿足者類型的需求類型的滿足。

最後的思考

這裡應該注意的是,這種為給定需求選擇滿足者的可能性是不開放的。需求的概念不能與自由和可能性的概念分開研究,因為當個人感受到需求時,他會看到各種滿足它的方式,這取決於真正的可能性,取決於他可以在一條道路和另一條道路之間進行選擇的自由實現自己。然而,在他們的手段被事先限制的範圍內,這種自由並不存在。

“我只能自由地在一件事和另一件事之間做出選擇,因此我只能自由地適應一個由消費邏輯支配的系統”()

在反思這些問題時,路易斯·羅德里格斯·莫拉萊斯(Luis Rodríguez Morales)在他的《設計理論》一文中指出了以下觀點:

- 需求是個人的,但他們的發展和滿足這些需求的手段是歷史社會的。

- 為了讓一個人滿足一種需求,他或她必須有真正獲得滿足者的可能性。

- 需求的「常態」只不過是特定地點和時間主導社會核心需求的意識形態表達。

- 設計人員的需求會因代表系統的需求而扭曲,而不一定是使用者的需求。

- 物體的功能是一個複雜的情況,它不僅僅是簡單的使用。它的功能之一——在項目過程中很少得到很好的研究——是心理的。

- 最低需求是由主導的社會核心在意識形態上設定的。

- 對於消費主義來說,沒有限制,因為它是建立在缺乏的基礎上的。

- 使用者搜尋並與他使用的物體建立心理關聯。

本文僅供參考,我們無權做出診斷或推薦治療方法。我們邀請您去找心理學家來治療您的具體情況。